中国教育图鉴:炫富式哭穷、精英式焦虑和被忽略的大多数

每年暑假,都是教育营销的高峰期。善于制造热点的自媒体们,总能搞出些新花样。去年是“月薪五万过不好一个暑假”,今年则变成了顺义妈妈和海淀妈妈在线Battle,比拼谁才是真正的“鸡妈鸡娃”。

一边要走高端大气上档次的国际精英路线,多项全能,全面发展,爬藤从娃娃抓起;一边是学霸妈妈学霸娃的智力比拼,英语奥数大语文、量子力学核聚变,启蒙要趁早,学习要超前,从母胎开始就要占领智商的高地。

在素质教育和应试教育的两条道路上,顺义妈妈和海淀妈妈们乐此不疲地开展着各自的军备竞赛,还不忘偶尔发个公众号,讲讲故事,哭个穷,传播一下自己的教育焦虑症。

然而在“炫富式哭穷”、“精英式焦虑”的背后,是自媒体“制造噱头——包装极端——贩卖焦虑——收割智商税”的标准套路。

而在满屏10w+的背后,被自媒体所掩盖着的,才是看不见的真实,是真正的中国教育的大多数。毕竟海淀区才十几万小学生、整个顺义区的小学生不到5万人,相比全中国1.03亿小学生来说,甚至不构成统计学意义上的样本价值。

另一组数据:2018年全国居民人均可支配收入28228.05元,人均月收入2000的家庭,就比70%的人富有了,如果人均5000,就能跑赢九成家庭。

在收入水平最高的北京市,全年人均可支配收入也才62000元。在北京,月薪1万,就已经超过了70%工作族,月薪五万的人群,由于比例太低,甚至不能体现在统计表上。⑴

然而却是这些极少数的、不具有统计学意义的极端样本,经由媒体的传播和渲染,构成了我们日常所见的中国教育的“拟态环境”。在极端之外,在刷屏自媒体之外,更普遍的群体、更广泛的真实,则隐匿于大众视野之外,成了被忽略的“沉默的大多数”。

在这些被忽略的大多数里,至少还存在以下教育事实:

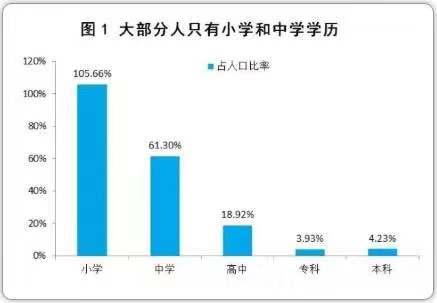

1全中国只有4%的人拥有本科及以上学历;大部分人只有小学和中学学历。在一线发达城市深圳,2019年普通高中录取率只有45%,能上高中,你就超过了一大半的同龄人;

2教育培训的整体覆盖率只有48.3%,这其中还有70%以上是各种不正规的培训班,能让孩子参加一个正规的校外培训,就已经超过了80%的家庭;

3在科学这个项目上,2018年中国公民具备科学素质的比例仅为8.47%,超过90%的人没有接受到合格的科学教育。

这些被忽略的大多数里,有着对教育最真实、最普遍、最迫切的需求,谁来服务他们?

三年前,科学队长在东四胡同的小车库里创立办公,彼时面临的是:一方面,STEM概念火热,客单价动辄过万,却还只是少数有意识、有条件家庭的选择;另一方面,科学越来越重要,甚至成为教育部规定的小学必修课,但绝大部分学生上不到一节合格的科学课。

经过一番探讨,最终定下结论——

要把科学教育做成必需品,而不是奢侈品;要满足大多数家庭的教育需求,而不能让它成为少数人的游戏。

但在科学队长的早期用户里,来自一线城市的家庭超过7成,企业高管、大学教师、知识精英构成了这些人的基本画像。

团队在自喜之余,感受到了更多的焦虑——如何让科学教育惠及到更多的中国孩子?什么样的教育产品,才能成为真正的必需品?

作为必需品的教育,至少需要满足以下三个条件:

价格惠民

2018年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出仅2226元,好教育不能贵,要让一年教育支出不到7000块的三口之家,也能享受有品质的教育服务。

品质保证

教育的需求巨大,但正规的培训班只占不到30%,而具有专业的课研和师资力量的,更是有限。教育是个良心工程,好教育要有基本的品质保证。

获取便利

在北京,每个周末有数以千计的家长从通州、从亦庄、从昌平、从北京的各个角落,把孩子送到海淀黄庄的培训班里,往返几十公里,折腾几个小时,周周如是。好教育要离家更近,少一些折腾,多一些方便。

从这三个要求出发,科学队长研发设计了科学队长实验室系列产品:

一年36个主题的科学实验课

普惠价格,让大多数家庭都能买得起

科学家系统参与、独创大科学体系,专业课研团队配合在线名师教学,用学而思级别的专业课程服务每一个孩子;

空间设置全动态、实验室遍布全城,让好教育离孩子更近!

在创立三周年之际,科学队长把“普惠”郑重地写进了公司价值观。

“无尽的远方,无数的人们,都与我有关”;当“炫富式哭穷”和“精英式焦虑”裹挟教育潮流的时候,我们希望为真正的大多数,提供更理性的教育选择,让科学教育惠及每一个中国孩子!